Un mois de cela, Trump déclenchait la panique sur les marchés boursiers et des tempêtes dans les rédactions de la presse grand public : avec sa stratégie très particulière de droits de douane, il lançait alors ce qui ressemble à une guerre commerciale sans pitié.

Devant l’ouragan américain ainsi déclenché, certains analystes se frottaient déjà les mains : cette guerre commerciale signait, à n’en pas douter, la fin de la puissance américaine en faveur d’une Europe qui augmenterait judicieusement ses investissements, juste au bon moment. L’assertion ne manquait d’ailleurs pas de trouver un écho dans la presse avec quelques articles mentionnant une hausse marquée des investissements dans le milieu de la défense européenne. Et depuis, l’Union européenne a même émis le souhait d’investir 500 millions d’euros pour attirer des chercheurs étrangers, notamment ceux qui voudraient quitter les États-Unis dirigés par Trump.

On comprend sans mal qu’ici, cette politique spécifique vise directement le président américain et les politiques qu’il mène au niveau des universités américaines, ce dernier estimant qu’elles utilisent les fonds publics pour endoctriner les étudiants et tenir des discours résolument anti-américains.

Cependant, passé l’effet d’annonce, force est de constater la limite de tels investissements.

Pour ceux consacrés à la défense européenne, on imagine de toute façon fort mal des investissements non occidentaux financer le secteur de défense d’une zone géographique qui pourrait à terme leur être hostile, à moins d’envisager l’hypothèse de voir se développer des capacités pour ces investissements étrangers de contrôler tout ou partie de cette industrie étrangère (ce qui ruine toute notion de souveraineté et de simple bon sens).

Dans le cas des investissements en faveur des chercheurs étrangers, outre le fait qu’il faudrait garantir que les fonds seront réservés à de la recherche objectivement utile et aux débouchées économiquement pertinente – typiquement, le domaine de l’intelligence artificielle ou celui de l’espace et de la médecine viennent en tête, on doit tenir compte d’un écosystème européen notoirement plus réduit qu’aux États-Unis.

Ainsi, des chercheurs travaillant sur des questions d’intelligence artificielle ou dans le domaine spatial peuvent compter aux États-Unis sur de nombreuses entreprises qui travaillent dans ce domaine ; l’ampleur du marché d’un côté et cette concurrence entre entreprises de l’autre permettent de tirer les salaires vers le haut, et garantissent en outre que les recherches menées trouveront des applications concrètes. Cependant, dans le système européen et encore plus français, où la puissance publique joue un rôle majeur, les salaires sont nettement moins bons, et la capacité industrielle est beaucoup plus réduite. Développer ces recherches, construire le tissus industriel autour et en aval demande du temps qui n’a pas été pris depuis des décennies. Ce retard s’entretient et ce d’autant plus que les investissements dont on parle ici – 500 millions d’euros annuel – représentent moins que le budget annuel d’une grande université américaine (pour comparaison, l’Université de Yale consacre 750 millions par an dans ces domaines).

Il est donc très clair que les ordres de grandeurs ne sont pas favorables à l’Union européenne.

S’ajoute à cette évidente faiblesse celle du dynamisme de l’emploi : le taux de chômage dans la zone euro reste plus élevé qu’aux États-Unis. Ceci se traduit d’ailleurs par des prévisions du FMI bien meilleures que celle de la zone européenne, avec une croissance américaine double à celle des pays de l’Union.

De surcroît, lorsqu’on étudie le secteur de l’industrie de défense européenne, on constate qu’elle rencontre des difficultés : on se souvient par exemple de la polémique à propos de Safran qui ne voulait plus investir dans des villes écologiques, les problèmes que ces derniers génèrent devenant rapidement trop coûteux. Plus récemment, dans une interview donnée au journal l’Opinion, Eric Trappier, le patron de Dassault, regrettait qu’en France les idées innovantes ont du mal à intéresser les gens contrairement aux Américains : expliquant vouloir miser sur un « avion spatial », ce qui permet d’alimenter ou de détruire des constellations de satellites, il déclare ainsi « J’ai des idées et la volonté de mettre le doigt dans ce domaine, mais j’ai l’impression que cela n’intéresse personne en France. Les seuls qui s’intéressent à ce que j’ai dans la tête sont les Américains… »

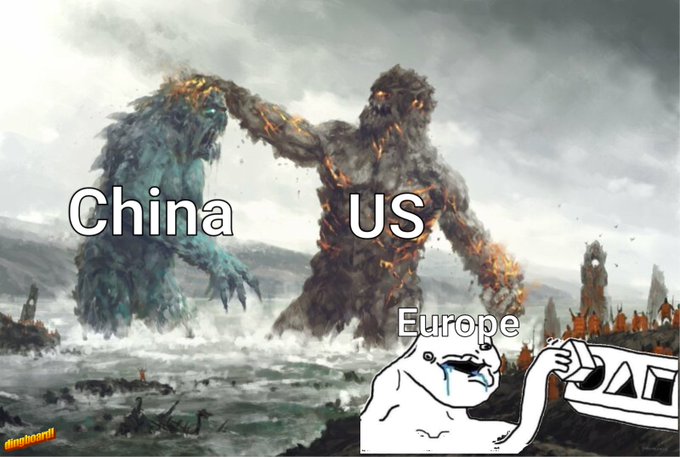

Plus fondamentalement, toute l’excitation récente en Europe semble essentiellement le résultat des annonces et de la mise en œuvre de politiques qui sont bâties en réaction aux politiques de Trump : l’Union ne démontre pas de capacité à exister réellement indépendamment de l’allié américain, et semble construire ses politiques en contraposée de l’Amérique de Trump. C’est une posture délicate : en effet, que se passera-t-il quand Trump ne sera plus au pouvoir ? Est-ce que l’Europe ne risque pas de retourner à sa stagnation et les investisseurs ne risquent-ils pas de complètement abandonner le Vieux Continent en faveur des États-Unis ou de l’Asie du Sud-Est ?

La question est d’autant plus importante que Trump, de son côté, marque indéniablement des points sur le plan international, comme en témoigne de façon spectaculaire le voyage d’État qu’il a fait au Moyen-Orient et dont les résultats ont été – sans grande surprise – particulièrement euphémisés par la presse occidentale et notamment européenne.

Pourtant, les démonstrations de bonne entente voire le triomphe fait à Trump dans plusieurs pays arabes (Qatar, Arabie Saoudite notamment) ne font pas de doute : alors que Biden avait bénéficié d’un distributeur de glace à l’entrée de son hôtel et qu’on se souvient d’un Macron accueilli par un bagagiste en gilet jaune, les tours de Doha ont été illuminées pour la présence de Trump au Qatar et c’est le prince Ben Salmane qui est allé, en personne, accueillir le président américain à sa descente d’avion en Arabie Saoudite.

La récente signature d’un contrat d’achat massif de Boeing par le Qatar, ainsi que leur don d’un Boeing récent au Departement of Defense (subtilement traduit par la presse de grand chemin en « cadeau d’un avion de luxe à Trump »), montrent sans ambiguïté que le retour de Trump au pouvoir modifie substantiellement la géopolitique mondiale : ce n’est plus simplement une question d’attractivité financière ou économique, mais c’est bien un changement de paradigme mondial auquel on assiste.

Et le discours tenu par Trump à Riyad ne laisse planer aucun doute sur le type de changement dont il s’agit : le président américain entend clairement revenir à une forme sinon d’isolationnisme, au moins de non-intervention dans les pays tiers. Il a ainsi déclaré :

Cette grande transformation n’est pas le fait d’interventionnistes occidentaux […] qui vous donnent des leçons sur la façon de vivre ou de gouverner vos propres affaires. Non, les merveilles étincelantes de Riyad et d’Abu Dhabi n’ont pas été créées par les soi-disant « bâtisseurs de nations », les « néo-cons » ou les « organisations libérales à but non lucratif » comme ceux qui ont dépensé des milliers de milliards pour ne pas développer Kaboul, Bagdad et tant d’autres villes. Au contraire, la naissance d’un Moyen-Orient moderne a été le fait des habitants de la région eux-mêmes […] en développant leurs propres pays souverains, en poursuivant leurs propres visions et en traçant leurs propres destins. En fait, les soi-disant « bâtisseurs de nations » ont détruit bien plus de nations qu’ils n’en ont construites et les interventionnistes sont intervenus dans des sociétés complexes qu’ils ne comprenaient même pas eux-mêmes.

En quelques phrases, Trump rappelle ce qui forme l’idéologie de base de son administration en matière de géopolitique : globalement transactionnelle, cette politique s’inscrit plus généralement dans une forme de vision réaliste, basée sur un monde reposant sur des rapports de force plutôt que sur des institutions, sur les relations bilatérales entre des États, avec leurs cultures et coutumes, plutôt qu’au travers d’institutions internationales dont les acteurs, généralement pas élus, ne répondent pas aux peuples.

Tout ceci n’est pas nouveau, mais montre de façon plus éclatante que jamais que pendant que l’Europe perd de sa pertinence et ceci, de plus en plus vite, Trump continue sans hésiter sa transition d’un monde multilatéral vers un monde composé de relations bilatérales, multipolaire. Il ne tient qu’à l’Europe de se reprendre, de comprendre ce changement paradigmatique, de redonner leur voix aux peuples, pour éviter que tout ceci ne se termine en un monde bipolaire USA – Chine.

Malheureusement, pour le moment, l’Europe fait exactement le contraire…

un article pour Mitch :

ripostelaique.com/un-fermier-sud-africain-blanc-a-cinq-fois-plus-de-risque-detre-assassine.html

À cette aune du coup : lemediaen442.fr/donald-trump-et-lafrique-du-sud-le-genocide-des-fermiers-blancs-declenche-une-guerre-diplomatique/

Je réitère ce que j’ai écris hier. Elon et Donald ont 100% raison. Un grand merci à eux.

La RSA prend le même chemin de la Rhodésie, et comme pour la Rhodésie les médias occidentaux sont à vomir.

Ton article Major a aussi le mérite de couvrir un truc dont Donald n’a pas mentionné hier qui est les expropriations violentes et abusives (du vol pur et simple). Un autre truc ce sont les quotas. Il faut embaucher des blacks pour satisfaire des quotas et ne pas payer de surtaxe (et accessoirement avoir des contracts).

Quand il y avait l’apartheid il y avait toutes les semaines des manifs dans toutes les grandes capitales occidentales. A présent, l’apartheid est de retour (pire même car durant l’apartheid les gens n’étaient pas assassinés pour leur couleur de peau) mais les pays occidentaux se taisent (enfin pas tous, les US ouvrent leur gueule et l’australie aussi un peu). Les pires raclures comme d’hab sont en Europe (dirigeants Francais et Anglais sur le podium). C’est à vomir.

Et certains voudraient que des gens aillent se faire tuer en Ukraine pour défendre ces ‘valeurs’?

des valeurs cotées en bourse !!

Mitch, quand l’Apartheid était sur le point d’être démantelé, quelle était la teneur des discussions des blancs entre eux ?

Le Sud Af était plutôt gnan-gnan sur le mode « ça va bien se passer, c’est super, on va travailler ensemble » ou plutôt lucide du genre « ils ne savent pas gérer, on se dirige vers un désastre » ?

site intéressant sur la religion de paix !!

gloria.tv/post/ATFHGXYECLz93BjCGC8fFEDto